九州電力は現在、福岡県北九州市にて、LNG火力である新小倉発電所6号機の建設を進めています。この新小倉発電所6号機建設計画に係る環境影響評価準備書に対して、気候ネットワークは以下の意見書を提出しました。

- 九州電力プレスリリース:https://www.kyuden.co.jp/press/2025/h250327-1.html

- 準備書資料:https://www.kyuden.co.jp/news/notice/250328.html(意見募集:5月16日まで。郵送のみ、当日消印有効)

この計画の概要

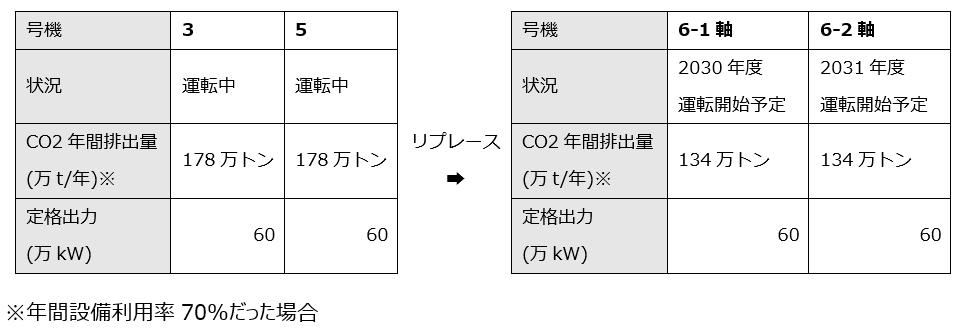

- 現在の3,5号機を6号機に建て替える計画である。

- 6号機は年間268万トンものCO2を排出する。北九州市の排出量1,365万トンの約20%に相当する膨大な量。

- 建て替えによって排出量が減るとあるが、現在3,5号機は高需要期にのみ稼働しており、今後計画通り設備利用率70%で6号機を動かすことになれば排出量は増加することが予想される。

意見

科学的観点からみれば、化石燃料インフラの新規建設の余地は全くない。

本計画は年間268万トンも排出することになる。

IPCC第6次評価報告書第3作業部会報告書(2022年4月公開)は、既存の化石燃料インフラが耐用期間中に排出する累積のCO2総排出量を6600億トンと予測していた(報告書作成時点で計画されている化石燃料インフラからの累積総排出量を加えると8500億トン、現在はさらに増加していると見られる)。すでに同報告書で地球温暖化を50%の確率で1.5℃に抑えるための限度として示されたCO2の累積総排出量5000億トンを大きく上回っているため、科学的な観点から見れば、LNG火力の新規建設の余地はなく、既存の化石燃料インフラであっても耐用期間の終了を待たずに廃止する必要がある。本計画の6号機は、2030年 /2031年に運転開始後、長期にわたってCO2を排出することになるため、この新設を許容する余地は全くない。

なお、建て替えによってCO2排出原単位が減るとあるが、現在3,5号機は高需要期にのみ稼働しており(特に3号機の最後の運転は昨年9月で、半年にわたって休止が続いている)、今後計画通り設備利用率70%で6号機を動かすことになれば、排出量は大幅に増加することが予想される。

・ユニット別発電実績公開システム(2025年4月7日時点で確認)

CO2排出係数が高く、1.5℃目標と整合しない。

1.5℃シナリオで求められている2030年のCO2排出係数と比べ約2倍

6号機の二酸化炭素排出係数は約0.364kg-CO2/kWhとされている(2.2-39(11)温室効果ガス)が、これは国際エネルギー機関(IEA)が2021年5月に「Net Zero by 2050」で示した1.5℃シナリオで求められている2030年の排出係数0.186kg-CO2/kWhと比べ約2倍にもなり、6号機の排出量が1.5℃目標に整合しないことは明らかである。

・国際エネルギー機関「Net Zero Roadmap, A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach」 (2023)

電力の脱炭素化が進む九州の状況を逆行させる

九電グループは削減目標について「Science Based Targets(SBT)イニシアチブ」を取得しているが、今年3月に示されたSBTiの改定案では、電力セクターは2040年に系統電力をほぼ脱炭素化することが求められている。自然エネルギー財団によれば「九州エリアのように脱炭素化が早期に進んでいるところは、工場の立地場所として選ばれる可能性が高」いが、この発電所が建設されてしまうことで系統電力の排出係数を押し上げ、結果的に産業競争力を下げる恐れがある。

気候変動を増長する点からも、地域経済的な観点からも、この建設計画は認められるべきではない。

・九州電力プレスリリース「九電グループの温室効果ガス削減目標が「SBTイニシアチブ」の認定を取得しました-国内大手エネルギー事業者で初の認定-」(2023年3月23日)

・自然エネルギー財団「科学に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi)の基準改訂案が発表 2040年までの電力セクターの脱炭素化は日本企業の競争力に直結する」(2025年4月1日)

国際合意に整合しない

2023年に開催されたG7広島サミットでは、「2035年までの完全又は大宗の電力部門の脱炭素化を図る」こと、「遅くとも2050年までにエネルギーシステムにおけるネット・ゼロを達成するために、排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトを加速させる」との文書(コミュニケ)が合意された。2030-31年に稼働する予定の新規LNG火力発電所は、この合意に全く整合していない。

天然ガスはライフサイクルで石炭よりも多く温室効果ガスを排出するという調査が出ている

2024年10月ガーディアン紙は、「輸出された天然ガスは石炭よりもはるかに多くの温室効果ガスを排出している」という研究について報道した。報道によれば、天然ガスは石炭よりも燃焼時にクリーンだとしてエネルギー転換の「つなぎ」として使われがちだが、20年間の温室効果ガス排出量では、LNGは石炭に比べて33%も大きい。天然ガスの掘削作業によるメタン漏れが推定をはるかに上回っていること、パイプラインによる輸送時に大量の排出があること、液化・タンカーによる輸送を含めれば石炭よりもはるかに大きなエネルギーを要することなどが指摘されている。LNGの使用を終わらせることは世界的な優先事項であるべきと研究者は主張しており、気候科学者は石炭と天然ガスはどちらも排除する必要があると述べた。

これらの研究を踏まえれば、「他の化石燃料に比べて発熱量当たりの二酸化炭素排出量が少ない」(環境影響評価準備書のあらましp.18)というのはLNGのライフサイクル排出量の一側面を切り抜いたにすぎず、根本的にLNG利用の削減が必要であることが明らかだ。「高効率化」「カーボンフリー燃料」などといった手段はLNG火力の延命につながるグリーンウォッシュである。

・英紙ガーディアン「Exported gas produces far worse emissions than coal, major study finds」(2024年10月4日)

・NPR「Natural gas can rival coal's climate-warming potential when leaks are counted」(2023年7月14日)

・スタンフォード大学「Methane emissions from U.S. oil and gas operations cost the nation $10 billion per year」(2024年3月13日)

本建設計画で検討されているカーボンフリー燃料やCCSの問題

準備書内に重要な情報がない

本発電所では「事業環境に応じてカーボンフリー燃料やCCS設備を導入する」(2.1-1対象事業の目的)とあるが、具体的な導入時期や方策については何も述べられていない。

いつまでに、どのような燃料を混焼し、調達した燃料をこの発電所内のどこに保管するのか、燃料保管に際してどのような保安対策がなされるのか、カーボンフリー燃料の混焼によって環境影響評価上の項目に何らかの影響(変化)が出るかどうかをどう評価するかなど、重要な情報が何も書かれていない。このような将来的に起こりうる重大な変更について、何も情報提供をしないまま本計画を進めることは問題だ。

カーボンフリー燃料とは水素等を想定していると考えられるが、2023年時点で製造された低炭素水素等は水素全体の1%未満であり、カーボンフリーとは程遠い状況である。発電に必要な大量のグリーン水素が手に入る見込みもない。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、2022年1 月に公表した報告書の中で、水素利用のあり方について「水素は製造、輸送、変換に多大なエネルギーが必要で、水素の使用がエネルギー全体の需要を増大させる。したがって、水素が最も価値を発揮できる用途を特定する必要がある。無差別的な使用は、エネルギー転換を遅らせるとともに、発電部門の脱炭素化の努力も鈍らせる。」と指摘している。鉄鋼や化学工業など高温の熱が必要な分野に限定して水素等を使用するべきだ。

CCSについても現実的には6割程度の回収にとどまり、大規模な貯留技術は開発途上である。

再生可能エネルギーという代替手段が存在する発電部門において、これら技術を進めることは火力を延命し、コスト増大につながり、ひいては消費者の負担増にもなる。

上記の点を踏まえてこの計画の撤回を求める。

・国際エネルギー機関(IEA)「Global Hydrogen Review 2024」

環境アセス図書の事後閲覧ができるように公開を

貴社は今まで環境アセスメントを行った事業の縦覧終了後のアセス図書の公開に応じていない。

しかし、環境影響評価にかかるアセス図書は、事後でも検証できるよう公開が環境省から呼びかけられており、実際に以下の通り、公開に応じる事業者もみられる。

・環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント事例 縦覧期間終了後の環境影響評価図書

さらに、環境アセスメント学会からも、環境アセスメント図書の制度的公開について提言がなされている。この提言の「(2)著作権との調整と公開の制度的位置づけ」によれば、アセス図書は「そもそも環境影響評価法の義務に基づいて作成されたものであり、事業者にアセス図書作成のインセンティブを与える必要性とは特に関係しない」、「公的環境情報も用い、制度に基づいて提出された市民等の外部の意見や情報も取り入れて関係者と知見を共有して作成された公的文書である」。したがって「著作権についての利益保護以上に公開の義務づけによる国民的利益が大きい」。

・環境アセスメント学会「環境アセスメント図書の制度的公開について(提言)」

発電事業は公共事業であり、事業者は責任を持ち情報開示に応じる必要がある。今回を機に情報開示を徹底していただきたい。

参考

- 九州電力「(仮称)新小倉発電所6号機建設計画に係る環境影響評価準備書の公表について」:https://www.kyuden.co.jp/news/notice/250328.html(2025年3月28日)

- 九州電力「新小倉発電所リプレースに関する環境影響評価準備書を届け出ました-最新鋭の高効率発電設備へのリプレース検討の一環として環境影響評価手続きを実施中-」:https://www.kyuden.co.jp/press/2025/h250327-1.html(2025年3月27日)

- 気候ネットワーク「【ポジションペーパー】ガス火力の1000万kW新設計画は廃止すべき:第7次エネ基で脱火力に道筋を」

https://kikonet.org/content/36558(2024年10月7日)

お問い合わせ

本プレスリリースについてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)

(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)

075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org