2025年7月7日

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

第27回参議院議員選挙が、2025年7月3日に公示され、7月20日に投開票となる。気候ネットワークでは、この選挙で公開された政党の選挙公約(マニフェスト・政策)をもとに、各政党の地球温暖化対策に関連した政策を評価分析した。

◆緊迫する気候危機への対応

今年、1898年以降観測史上最も暑い6月となり、連日熱中症での死亡が伝えられた。今年行われた一般社団法人ジャパン・クライメート・アライアンス(JCA)の選挙に関する調査では、現在までに気候変動の悪影響を受けていると考える人は8割を超え、この2〜3年で気候変動の悪影響が大きくなっていると感じる人は72.3%となり、次の選挙で候補者を支持する際、<エネルギー・環境・気候変動>に「関心を持つ」と回答した人は71.2%にものぼったことが報告されている。このような状況下で、気候変動やエネルギー政策において各党がどのような方向性で気候政策対策を示すかが問われている。

2025年2月には、「第7次エネルギー基本計画」「地球温暖化対策計画/日本の削減目標(NDC)」「GX2040ビジョン」が閣議決定された。しかし、それらの内容は、気候危機対策として求められている「化石燃料からの脱却」とはほど遠く、原発回帰と水素・アンモニア/CCSなどの高コストで気候変動対策としての効果も乏しい見せかけの「脱炭素」を強力に推進するもので、将来世代に大きなツケを回すことになりかねないものだった(気候ネットワークプレスリリース)。こうした方針を転換し、地球の気温上昇を1.5℃に抑えるために必要な真の気候政策へと舵をきる方向性を打ち出す必要がある。

気候ネットワークでは、今回の選挙にあたり、2025年6月16日に「参議院議員選挙2025に向けて~気候変動対策を進めたい人のための候補者・政党の評価のポイント」を公表し、各候補者や政党を選ぶ際の参考となるべく論点を示した。本資料は、こうした視点に基づき、各党が発表した公約や政策集などを評価したものである。

◆各党の政策に対する評価(総論)

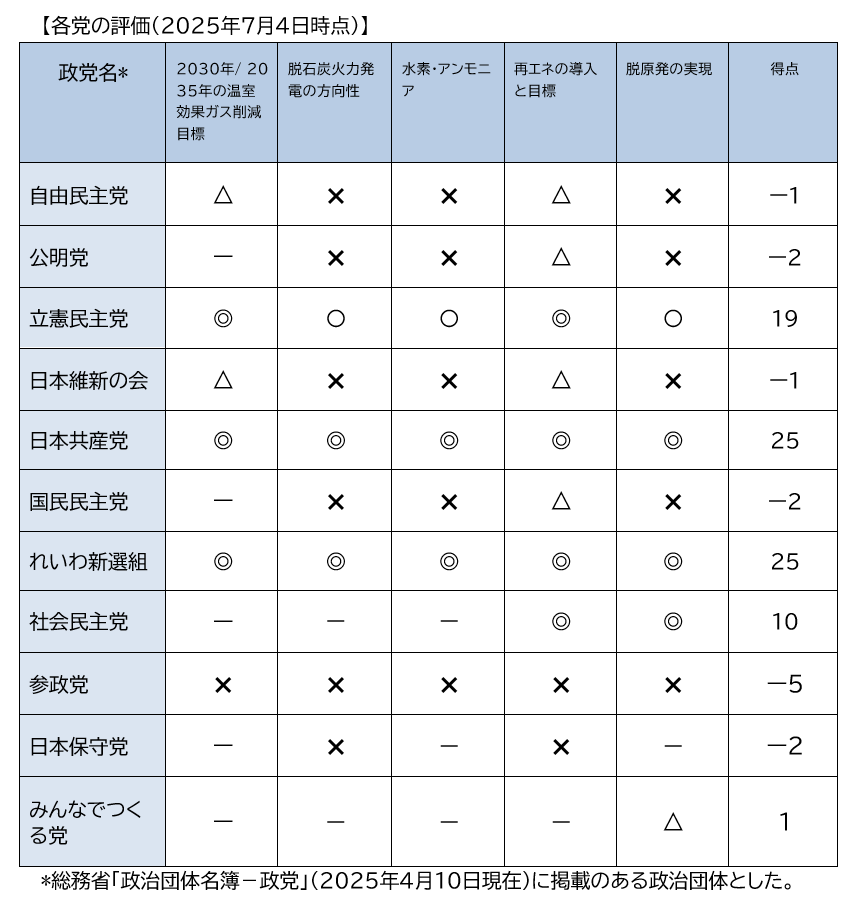

各党の評価の結果、以下のとおり、与党である自由民主党と公明党は、それぞれー1点、ー2点と非常に低い点数となった。一方、野党は大きく結果が両極にわかれるような結果となった。まず得点の高い方から、日本共産党とれいわ新選組が、25点満点と最も高かった。次いで立憲民主党の19点となった。また、社会民主党は10点という結果だったが、2025年7月4日現在、これまで選挙時に公表されていた政策集が公表されておらず、記載なしとした項目が多かったためである。過去の方針では気候変動対策や脱石炭にも前向きであったことから、上方修正される可能性はある。なお、野党は気候変動政策において一枚岩ではなく、与党と同レベルで得点が低かったのが、みんなでつくる党1点、日本維新の会ー2点、国民民主党ー2点、日本保守党ー2点だった。また、参政党は、さらに気候変動対策に後ろ向きな姿勢が際立ち、参政党ー5点となった。

選挙を通じて気候変動政策に前向きな議員や政党を増やすことが、今後の気候変動政策の進展に大きな影響を与えることになる。

注)この分析は、各党の気候変動対策・政策を評価するものであり、特定の政党・候補者を応援したり支持したりするものではありません。

記号の読み方

◎(5点) 具体的な記載があり、なおかつ意欲的な内容・目標となっている政策

〇(3点) 記載があり、現状からの向上はあるが、意欲的とは言いがたい政策

△(1点) 記載があるが、現状追認で、科学的知見や国際合意等で示された望ましい政策とは言いがたい政策

✖(-1点) 記載はあるが、科学的知見や国際合意等で示された望ましい政策に逆行する

―(0点) 記載がない

論点ごとの詳細

◆論点1. 気候目標

【評価ポイント】

パリ協定の1.5℃目標に向け、2030年や2035年の削減目標を引き上げること

気候変動対策で最も重要なことは温室効果ガスの排出を可及的速やかに削減することであり、パリ協定で目標とする「産業革命以前に比べて1.5℃の上昇に抑える」ための削減目標と道筋を示すことである。今年2月に国連に提出した日本の削減目標は2030年度46%削減、2035年度60%削減、2040年度73%削減(いずれも2013年度比)であった。これは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が示した、1.5℃目標に必要とする世界全体の削減経路のレベルに届いておらず、非常に不十分だと評価される。したがって、削減の中間目標を現行よりも高く見直すかどうかが評価のポイントとなる。

- 削減目標を高く見直した政党は立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組である。

- 現行の削減目標を示した政党は自由民主党、日本維新の会である。

- 削減目標を示していない政党は公明党、国民民主党、社民党、日本保守党、みんなでつくる党である。

- 参政党は、パリ協定から離脱し、炭素目標を撤回するとした。

| 党名 | 記載内容(抜粋) | 評価 |

|---|---|---|

| 自由民主党 | 2030年度46%削減、さらに50%の高みに挑戦 2035年度60%削減 2040年度73%削減(各2013年度比) | △ |

| 公明党 | 2030年や2035年の削減目標の記載なし | ー |

| 立憲民主党 | 2035年66%以上の削減(2013 年比) | ◎ |

| 日本維新の会 | 2030年度46%削減 2035年目標の記載はなし | △ |

| 日本共産党 | 2030年までにCO2を50~60%削減 2035年度までに13年度比75~80%削減(19年度比71~77%削減) | ◎ |

| 国民民主党 | 記載なし | ー |

| れいわ新選組 | 2030年までに70%削減し、2050年までのできるだけ早い時期にゼロにする | ◎ |

| 社会民主党 | 削減目標なし | ー |

| 参政党 | パリ協定の離脱と炭素目標の撤回 ・脱・脱炭素政策で、電気料金高騰・環境破壊・資本流出を助長する再エネ推進を止める | ✖ |

| 日本保守党 | 記載なし | ー |

| みんなでつくる党 | 記載なし | ー |

◆論点2. 脱石炭と火力政策

【評価ポイント】

2030年代前半までに国内の石炭火力発電所を全廃すること

1.5℃目標を達成するには、世界全体で石炭火力を段階的に廃止し、先進国は2030年までに全廃、途上国は遅くとも2040年までに全廃する必要があることを踏まえ、石炭火力の今後の扱いについて評価した。また、本来であれば、先進諸国の大半は2030年までの脱石炭を表明しており、もはや論点になることはなく、むしろ今後はLNG火力の削減や2035年までに電力部門の脱炭素化をいかに達成するかが課題となる。今、政治に求められるのは、化石燃料からの脱却という方針をかかげ、火力全体から再エネに転換することであることは改めて書き添えておきたい。

- 2030年までの石炭火力の段階的廃止を示したのは、日本共産党とれいわ新選組である。

- 脱石炭火力の記載はないが、緊急時のバックアップ電源として活用するとしたのが立憲民主党である。ただし、具体的な期限の明記はなく、燃料アンモニアの混焼技術を支援するともあり、政策方針にブレがみられる。

- 脱石炭の記載はなく、石炭火力へのアンモニア混焼、CCUSを推進する現行の政策を維持する方針を示したのが、自由民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党である。また、同様に再エネより次世代火力発電を推進するとしたのが参政党である。参政党は次世代火力発電を「CO2排出実質ゼロ」などと表現しており科学的根拠にも乏しい。

- 優れた火力発電技術の有効活用を掲げたのが日本保守党である。

| 党名 | 記載内容(抜粋) | 評価 |

|---|---|---|

| 自由民主党 | 脱石炭の記載なし ・2050年カーボンニュートラル実現を見据えた上で、火力発電の次世代化・高効率化を推進しつつ、非効率な石炭火力のフェードアウトに着実に取り組むとともに、脱炭素型の火力発電への置き換えに向けた水素・アンモニア等の脱炭素燃料の混焼、CCUS/カーボンリサイクル等の火力発電からのCO2排出を削減する措置の促進に取り組んでいきます。 | ✖ |

| 公明党 | 脱石炭の記載なし ・燃焼時に二酸化炭素(CO₂)を排出しないアンモニアのみを燃料とした発電技術の実現に向けて、CO₂が多く排出される石炭火力発電所において、アンモニアとの混焼を促進 | ✖ |

| 立憲民主党 | 脱石炭の記載なし(緊急時のバックアップ電源として活用) ・石油火力、石炭火力については、CO2 排出量がLNG 火力に比べて多いことから、当面緊急時のバックアップ電源としての活用を基本とする。 ・燃料アンモニアの混焼技術などの新技術開発を支援し、将来的に燃料アンモニア専焼、CCS、CCU など、カーボンニュートラルに必要な新技術の可能性を探る | 〇 |

| 日本維新の会 | 脱石炭の記載なし ・CC(U)S や石炭ガス火力発電など、環境負荷が低くエネルギー安全保障に有効な火力発電の技術開発を推進 | ✖ |

| 日本共産党 | 2030年度までに脱石炭 ・石炭火力からの計画的撤退をすすめ、30年度にゼロに ・石炭火力発電延命、原発推進に巨額の国費を投入するGXには反対 ・再エネ小売業者の負担で、原発や石炭火力を支援する「容量市場」の廃止を | ◎ |

| 国民民主党 | 脱石炭の記載なし ・安定供給の要である火力発電の高効率化、低炭素化、炭素回収・貯留(CCS)を促進 | ✖ |

| れいわ新選組 | 2030年までに脱石炭 ・脱原発・脱炭素までは既存の火力発電所を活用し、段階的に廃止する ・石炭火力発電所の新設を禁止し、2030年までに石炭・石油火力発電所の運転を終了 ・国内の金融機関や投資機関が、外国の石炭火力発電所建設に融資・投資することを禁止 | ◎ |

| 社会民主党 | 脱石炭の記載なし | ー |

| 参政党 | 脱石炭の記載なし ・再エネより「CO2 排出実質ゼロ」の次世代火力発電を推進 ・次世代原子力・核融合・新たな火力・水力・バイオマス・水素・地熱など、民間投資だけでは賄えない分野には特に積極的に国として投資 | ✖ |

| 日本保守党 | 脱石炭の記載なし ・わが国の持つ優れた火力発電技術の有効活用 | ✖ |

| みんなでつくる党 | 記載なし | ー |

◆論点3. 水素・アンモニア

【評価ポイント】

水素・アンモニア混焼による火力延命策を認めないこと

政府は、グリーントランスフォーメーション(GX)の中で水素・アンモニア、CCUSを脱炭素の柱と位置づけており、石炭火力へのアンモニア混焼を推進し、火力発電を2050年以降も使い続け、排出されるCO₂を回収して貯留するCCSで対応するとしている。これらの技術は非常に高コストであることが明らかにされており、現在の政策ではこれらの価格差支援制度や拠点整備支援、長期脱炭素電源オークションなど様々な支援策が構築されている。発電では、再エネというCO₂を排出しない技術があるため、再エネへの転換こそ優先されるべきであり、アンモニア混焼やCCSなどを利用して火力を延命すべきではない。

- GXなどによる火力への水素・アンモニア混焼に批判的な立場をとるのが、日本共産党とれいわ新選組である。

- 立憲民主党は、グリーン水素やグリーンアンモニアの活用を前提としつつも、発電に必要な量の確保に関する取り組みを支援する現行施策を追認。

- 自由民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党は、現行の政策同様、水素・アンモニアやCCSを積極的に推進する方向を示した。また参政党も、民間投資だけで賄えない分野は国として積極的に投資するとしている。

| 党名 | 記載内容(抜粋) | 評価 |

|---|---|---|

| 自由民主党 | ・革新的技術の研究開発から社会実装まで一貫した支援を実施します。 ・脱炭素型の火力発電への置き換えに向けた水素・アンモニア等の脱炭素燃料の混焼、CCUS/カーボンリサイクル等の火力発電からのCO2排出を削減する措置の促進に取り組んでいきます | ✖ |

| 公明党 | ・アンモニアのみを燃料とした発電技術の実現に向けて、CO₂が多く排出される石炭火力発電所において、アンモニアとの混焼を促進 | ✖ |

| 立憲民主党 | ・燃料アンモニアの混焼技術などの新技術開発を支援し、将来的に燃料アンモニア専焼、CCS、CCU など、カーボンニュートラルに必要な新技術の可能性を探ります。 | 〇 |

| 日本維新の会 | ・水素等は、脱化石エネルギーの観点から将来の有力なエネルギー源として期待されることから、その活用や研究開発に積極的に取り組みます。 ・CC(U)S や石炭ガス火力発電など、環境負荷が低くエネルギー安全保障に有効な火力発電の技術開発も推進します。 | ✖ |

| 日本共産党 | ・石炭火発での水素・アンモニア混焼やCCS追設など火力発電も対象とする予定の長期脱炭素電源オークションや、石炭火力発電延命、原発推進に巨額の国費を投入するGXには反対 | ◎ |

| 国民民主党 | ・水素・アンモニア・合成燃料の国内製造基盤と利用環境の戦略的整備を進め、将来的なエネルギー自給率50%を念頭にエネルギー安全保障の確保を図ります。 | ✖ |

| れいわ新選組 | ・国の水素基本戦略を抜本的に見直し、脱炭素化の代替手段がない分野での活用をすすめる。再生可能エネルギーを利用した国産のグリーン水素・グリーンアンモニアの供給を拡大する | ◎ |

| 社会民主党 | 記載なし | ー |

| 参政党 | ・次世代原子力・核融合・新たな火力・水力・バイオマス・水素・地熱など、民間投資だけでは賄えない分野には特に積極的に国として投資し、日本発の新技術を育成し実用化することで、エネルギー自給率の向上とエネルギー価格の低減および、世界での新たな分野での主導権確立を推進 | ✖ |

| 日本保守党 | 記載なし | ー |

| みんなでつくる党 | 記載なし | ー |

◆論点4. 再生可能エネルギー

【評価ポイント】

2035年の電力部門の脱炭素化と再生可能エネルギー100%を目指すこと

「第7次エネルギー基本計画」では再生可能エネルギーを2040年度までに電源構成比で4~5割程度とするとした。これは第6次エネ基の2030年度再エネ36~38%からほとんど進展がない。2030年、2040年の政府目標を大きく上回る目標と将来的に再エネ100%を目指していく姿勢が求められる。

- 日本共産党は、2035年度の再エネ電力比率を8割とし、40年度までに100%とした。

- れいわ新選組は、2030年までにエネルギー供給の70%、2050年までに100%を目指すとした。

- 立憲民主党は、2050年100%を目指すとした。

- 社会民主党は、原発ゼロ・自然エネルギー100%を掲げているが、具体的な年を定めていない。

- 国民民主党は、2030年代には電源構成比で再エネ比率が40%以上と現行とほぼ同じ目標を示した。

- 自由民主党と公明党は再エネの最大限導入を掲げたが、具体的な数値目標は示さなかった。

- 日本維新の会は、再エネ導入拡大を掲げたが、具体的な数値目標は示さなかった。

- 参政党、日本保守党は再エネの最大限導入も掲げず、具体的な数値目標も示していない。

| 党名 | 記載内容(抜粋) | 評価 |

|---|---|---|

| 自由民主党 | 再エネ目標なし ・2050年カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、安全の確保を前提に最大限の導入を促します。 ・洋上風力発電の導入拡大:2040年までに3,000万kW~4,500万kWの大きな国内市場を作り出し、洋上風力の導入拡大と産業競争力強化の好循環を実現 ・水力発電の更なる活用:全国100地点を念頭に自治体主導の下での案件形成等を促進 | △ |

| 公明党 | 再エネ目標なし ・国際情勢やエネルギーの価格の変動等に強く、非化石エネルギーを主体とした強靱なエネルギー需給構造を構築するため、エネルギー自給率の向上、S+3Eの観点を踏まえながら、「第7次エネルギー基本計画」に基づき、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成をめざします。 ・全国の避難所や防災拠点への再エネ・蓄電池の導入率100%に向けた取り組みを進めます。 | △ |

| 立憲民主党 | 2050年再エネ100%(発電) ・気候危機対策を強力に推進し、2050年再生可能エネルギーによる発電割合100%を目指し、2050年までのできる限り早い時期に化石燃料にも原子力発電にも依存しないカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)達成を目指します。 ・今後10 年で省エネ・再エネに200兆円(公的資金50兆円)を投入し、年間250万人の雇用創出、年間50兆円の経済効果を実現します。 | ◎ |

| 日本維新の会 | 再エネ目標なし ・原子力発電所の再稼働や再生可能エネルギーの導入促進により、エネルギー自給率を向上させます。投資促進や技術革新により新たな産業の育成に寄与しながら、経済負担の現実性を考慮しつつ、カーボンニュートラルを実現します | △ |

| 日本共産党 | 2035年度の電力比率で再エネ8割、40年度までに100% ・大胆な再エネ導入で、2035年度の電力比率を8割とし、40年度までに100%をめざします。 | ◎ |

| 国民民主党 | 2030年代には電源構成比で再エネ比率が40%以上 ・2030年代には電源構成比で再エネ比率が40%以上となるよう自治体等の関係者の合意を得つつ着実な取り組みを進めます。 | △ |

| れいわ新選組 | 2030年までにエネルギー供給の70%、2050年までのできるだけ早い時期に100% ・エネルギー消費量を6割削減し、2050年までに自然エネルギー100%、温室効果ガス排出ゼロを目指します。 ・2030年までにエネルギー供給の70%を、再生可能エネルギーでまかなうことを目指す。そして2050年までのできるだけ早い時期に再生可能エネルギー100%を達成する ・10年間で官民あわせて200兆円のグリーン投資を行い、再生可能エネルギーや省エネルギーのほか、エネルギー供給インフラや脱炭素化新技術などのグリーン産業で、毎年250万人規模の雇用を創出する ・エネルギー100%自給型の快適な公営住宅を建設し、高齢者・単身者などの住まいの権利を保障する | ◎ |

| 社会民主党 | 再エネ100%へ ・原発ゼロ・自然エネルギー100%の社会へ | ◎ |

| 参政党 | 再エネ推進を止める ・脱・脱炭素政策で、電気料金高騰・環境破壊・資本流出を助長する再エネ推進を止める ・既存ダムを活用した水力発電の電源構成比を2割に引き上げ、環境破壊を伴うメガソーラー等を撤廃する。 ・再エネより「CO2 排出実質ゼロ」の次世代火力発電を推進 | ✖ |

| 日本保守党 | 再エネ目標なし ・再エネ賦課金の廃止。毎月、皆さんの使った電気の料金に、「再エネ賦課金」が上乗せされていることをご存じですか。1家庭1万7000円以上(年間)も加算されています。再生可能エネルギー(太陽光・風力発電)は、日本の山や海の環境を破壊し、電力供給を不安定にし、電気代を高くするもの。百害あって一利なし。 | ✖ |

| みんなでつくる党 | 再エネ目標なし | ー |

◆論点5. 原子力

【評価ポイント】

脱原発を掲げ、小型原子炉など含めた原発新増設を認めないこと

第7次エネルギー基本計画やGX2040ビジョンでは、「原子力依存の低減」の文言は削除され、原子力を「最大限活用」する方針が示された。しかし、原子力を推進することは結果的に原発のトラブル時などで火力に頼らざるをえない状況をつくる。原発の新増設にあたっては、時間がかかりすぎ、求められる気候変動対策にはならない。

- 脱原発を掲げたのは、日本共産党(すみやかに原発ゼロ)、れいわ新選組(即時廃止)、社会民主党(ただちにゼロ)だった。

- 立憲民主党は、2050年までのできる限り早い時期に原子力発電に依存しないカーボンニュートラルの達成を掲げた。

- みんなでつくる党は、原子力発電への依存度を下げるべきとした。

- 自由民主党、公明党、日本維新の会、国民民主党、参政党は、原子力を最大限活用するとしている。

| 党名 | 記載内容(抜粋) | 評価 |

|---|---|---|

| 自由民主党 | 原子力の最大限活用 ・原子力発電所の基数は、東日本大震災前の54基から現在の36基(建設中を含む)に減少し、発電量における原子力比率も大幅に減少しています。新たな制度に基づく運転期間の延長、運転中の設備点検などによる設備利用率向上にも取り組み、既存の原子力発電所を最大限活用します。 ・地域の理解確保などを大前提に、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを対象として、具体化を進めていきます。 ・エネルギー安定供給の責任を果たしつつ、脱炭素社会を実現していくため、原子力は、再エネとともに、脱炭素電源として重要であり、安全性の確保を大前提に最大限活用していきます。 | ✖ |

| 公明党 | 原子力の最大限活用 ・DXやGXによる電力需要の増加が見込まれる中、徹底した省エネに加え、再生可能エネルギー、原子力等の脱炭素電源を最大限活用していきます。また、脱炭素電源への投資回収の予見性を高め、事業者の新たな投資を促進し、電力の脱炭素化と安定供給を実現するための事業環境整備や資金調達環境の整備を進めていきます。 | ✖ |

| 立憲民主党 | 2050年までのできる限り早い時期に原発ゼロ社会を実現 ・地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現します。 ・原子力発電所の新設・増設は行わず、全ての原子力発電所の速やかな停止と廃炉決定を目指します。 | 〇 |

| 日本維新の会 | 原発再稼働の推進 ・原子力発電所の再稼働や再生可能エネルギーの導入促進により、エネルギー自給率を向上 ・核融合発電を含む次世代原子力発電、規制改革と投資促進を通じて、GX(グリーントランスフォーメーション)を強力に推進 ・世界的なエネルギー価格高騰や、ウクライナ危機等によるエネルギー安全保障の観点から、安全性が確認できた原子力発電所については可能な限り速やかに再稼働 | ✖ |

| 日本共産党 | すみやかに原発ゼロ ・原発を再稼働させず、新増設も輸出も認めない | ◎ |

| 国民民主党 | 原子力の最大限活用 ・原子力や再生可能エネルギー等他国依存度の低い電源を積極的に活用することで、電源のベストミックスを実現 ・原子力を我が国の電力供給基盤における重要な選択肢と位置付け、次の考え方に基づき原子力発電を最大限活用します。①運転期間は運転開始から原則40年としつつ、科学的・技術的根拠に基づく厳格な運転期間を適用する。②法令に基づく安全基準を満たしたうえで避難計画を作成し、地元同意を得た原子力発電所は早期に稼働させる。③エネルギー安定供給確保とカーボン・ニュートラル社会の実現に向けてあらゆる手段を確保・活用する。 | ✖ |

| れいわ新選組 | 原子力の即時廃止 ・原子力発電所は即時、廃止。国が事業者から買い上げ、最先端の技術を用いて慎重に廃炉をすすめる。 ・原発は廃止し、グリーン産業に10年間で少なくとも200兆円(毎年国費5兆円、民間資金15兆円)の投資を行い、持続可能な産業への転換を加速させる | ◎ |

| 社会民主党 | 原発稼働はただちにゼロ ・原発稼働はただちにゼロ、脱原発社会に向けて着実に推進 ・老朽原発の再稼働には反対し、福島事故の教訓を忘れず脱原発を進めます。 ・福島第一原発事故の教訓を風化させず、脱原発をすすめます。40年超の老朽原発の再稼働などありえません。 ・脱炭素・脱原発を同時に進め、環境と雇用を両立する「グリーンリカバリー」を推進します。 | ◎ |

| 参政党 | 原子力活用 ・次世代原子力・核融合など、民間投資だけでは賄えない分野には特に積極的に国として投資し、日本発の新技術を育成し実用化することで、エネルギー自給率の向上とエネルギー価格の低減および、世界での新たな分野での主導権確立を推進する。 ・次世代型小型原発や核融合など新たな原子力活用技術の研究開発を推進。 | ✖ |

| 日本保守党 | 記載なし | ― |

| みんなでつくる党 | 原子力依存の低減 Q26.原子力発電への依存度を今後どうすべきだと考えますか。 A26.下げるべき:安全性や廃棄物処理の課題が解決されていない中での増設には慎重であるべき。 再生可能エネルギーへの移行を優先すべき。 | △ |

参考とした各党の公約および政策集

◯自由民主党

令和7年参議院 選挙公約

https://storage2.jimin.jp/pdf/pamphlet/202507_manifest.pdf

総合政策集2025 J-ファイル

https://storage2.jimin.jp/pdf/pamphlet/202507_j-file_pamphlet.pdf

◯公明党

2025参院選重点政策

https://www.komei.or.jp/content/manifesto2025_02/

2025 政策集

https://www.komei.or.jp/content/manifesto2025/

◯立憲民主党

2025政策パンフレット

https://cdp-japan.jp/election2025/visions/policy_details/

政策集2025

https://cdp-japan.jp/visions/policies2025

◯日本維新の会

2025年参院選マニフェスト(政権公約)

https://o-ishin.jp/policy/pdf/2025_election_manifesto.pdf

政権公約2025 基幹政策(コア・ポリシー)

https://o-ishin.jp/policy/pdf/2025_core_policy.pdf

維新八策2025 個別政策集

https://o-ishin.jp/policy/pdf/ishin_8saku2025.pdf

◯日本共産党

2025参院選基本政策パンフレット

https://www.jcp.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/202506_sanin_seisaku.pdf

2025参議院選挙 各分野の政策

40、原発問題

https://www.jcp.or.jp/web_policy/11712.html

41、エネルギー

https://www.jcp.or.jp/web_policy/11721.html

45、気候危機

https://www.jcp.or.jp/web_policy/11732.html

◯国民民主党

2025政策パンフレット

https://election2025.new-kokumin.jp/file/DPFP-PolicyCollection2025.pdf

◯れいわ新選組

マニフェスト

https://san27.reiwa-shinsengumi.com/

基本政策

https://reiwa-shinsengumi.com/policy/

◯社会民主党

7つの提言

https://sdp.or.jp/27th-hce-sdp/

2025参院選 選挙公約

https://sdp.or.jp/27th-hce-sdp/assets/pdf/2025_hce_manifesto_sdp.pdf

◯参政党

参政党の政策2025

https://sanseito.jp/political_measures_2025/

3つの重点政策

https://sanseito.jp/political_measures/#food_health

◯日本保守党

日本保守党の重点政策項目

https://hoshuto.jp/policy/

参院選挙特設サイト

https://hoshuto.jp/lp/home-2025-sangiin/

◯みんなでつくる党

第27回参議院議員選挙公約

https://www.mintsuku.org/policy/

政策アンケート(要約版)

https://www.mintsuku.org/questionnaire/

お問い合わせ

本プレスリリースについてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)

(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)

075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org