本計画は、気候危機が深刻化する中で新たな化石燃料インフラを建設するものであり、国際的な科学的知見や日本の脱炭素政策との整合性を欠いている。よって、計画の中止を強く求める。

意見提出・計画の詳細はこちらから:https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/thermal_power/ourapproach/assessment_04.html

(意見提出〆切 2025/9/1 当日消印有効)

この計画の概要

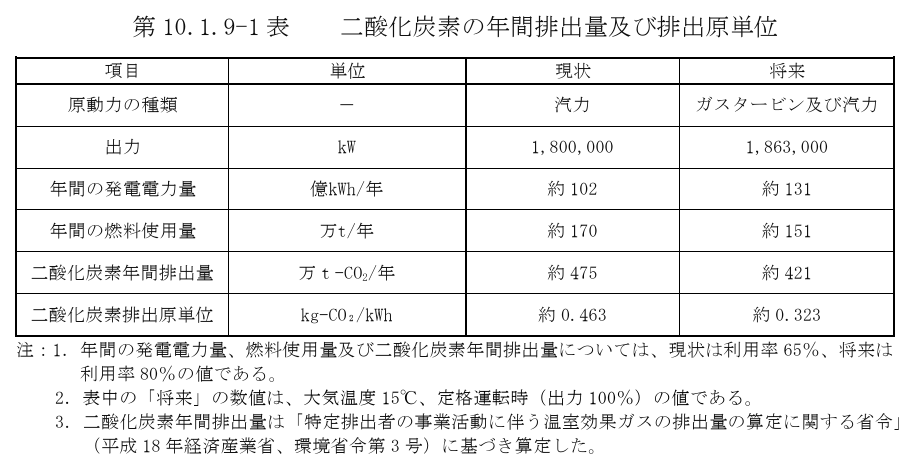

- 南港発電所180万kWを186.3万kWにリプレースする計画

- 推計で年間421万トン近くものCO2を毎年排出

- 将来的には水素の混焼発電やCCSを検討するとあるが、具体的な説明はなし

意見

科学的観点からみれば、化石燃料インフラの新規建設の余地は全くない

IPCC第6次評価報告書第3作業部会報告書(2022年4月公開)は、既存の化石燃料インフラが耐用期間中に排出する累積のCO2総排出量を6600億トンと予測していた(報告書作成時点で計画されている化石燃料インフラからの累積総排出量を加えると8500億トン、現在はさらに増加していると見られる)。

すでに同報告書で地球温暖化を50%の確率で1.5℃に抑えるための限度として示されたCO2の累積総排出量5000億トンを大きく上回っている。こうした科学的な観点から見れば、さらなるCO2排出源となる新規建設の余地はなく、既存の化石燃料インフラであっても耐用期間の終了を待たずに廃止する必要がある。また、IEAが2021年5月に発表した「Net Zero by 2050」では、1.5℃目標に関するシナリオとして天然ガスについて「2030年までに発電量をピークとし、2040年までに2020年比で90%低下させる」ことが示されている。

本計画は、2030年度に運転開始を予定しており、年間稼働率を80%と想定した場合、年間約421万トン近くものCO2を長期にわたって排出する。この計画は中止するべきである。

出典:国際エネルギー機関(IEA):Net Zero by 2050(2021年5月)

利用率設定とCO₂排出量推計の妥当性について

準備書に記載された二酸化炭素の年間排出量及び排出源単位(第10.1. 9-1 表)について、将来の利用率を現状65%より高い80%と高めに設定することで、発電電力量が大きく見積もられ、排出原単位(kg-CO2/kWh)の改善が強調される結果となっている。仮に利用率が高くなれば、排出原単位が下がっても発電総量が増えるため、CO2排出の総量がむしろ増えるケースもあり得る。利用率を揃えて比較するべきである。また、準備書のあらまし(P.18)には利用率の条件の違いが書かれておらず、将来的な変動の要因に気付くことができない。こうした点から、CO2の排出量の推計の示し方としては、不適切である。

CO2排出係数が高く、1.5℃目標と整合しない。1.5℃シナリオで求められている2030年のCO2排出係数と比べ約2倍

1-3号機のCO2排出係数は約0.323kg-CO2/kWhとされている(第10.1. 9-1 表)が、これは国際エネルギー機関(IEA)が2021年5月に「Net Zero by 2050」で示した1.5℃シナリオで求められている2030年の排出係数0.138kg-CO2/kWhと比べ約2.3倍にもなり、CO2排出量が1.5℃目標に整合しないことは明らかである。

参照:国際エネルギー機関「Net Zero Roadmap, A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach」 (2023)

G7の国際合意に整合しない

2023年に開催されたG7広島サミットでは、「2035年までの完全又は大宗の電力部門の脱炭素化を図る」こと、「遅くとも2050年までにエネルギーシステムにおけるネット・ゼロを達成するために、排出削減対策が講じられていない化石燃料のフェーズアウトを加速させる」との文書(コミュニケ)が合意された。2030年度に稼働する予定の本発電所は、この合意に全く整合していない。事業者として、国際合意との整合性を丁寧に説明するべきである。

天然ガスのライフサイクル評価について 燃料種の問題

2024年10月ガーディアン紙は、「輸出された天然ガスは石炭よりもはるかに多くの温室効果ガスを排出している」という研究について報道した。報道によれば、天然ガスは石炭よりも燃焼時にクリーンだとしてエネルギー転換の「つなぎ」として使われがちだが、20年間の温室効果ガス排出量では、LNGは石炭に比べて33%も大きい。天然ガスの掘削作業によるメタン漏れが推定をはるかに上回っていること、パイプラインによる輸送時に大量の排出があること、液化・タンカーによる輸送を含めれば石炭よりもはるかに大きなエネルギーを要することなどが指摘されている。LNGの使用を終わらせることは世界的な優先事項であるべきと、研究者は主張しており、気候科学者は石炭と天然ガスはどちらも排除する必要があると述べた。

これらの研究を踏まえれば、「発電用燃料は、現状と同様に、他の化石燃料に比べ二酸化炭素の排出量が少ない天然ガスを使用します。」(環境影響評価準備書のあらましp.18)というのはLNGのライフサイクル排出量の一側面を切り抜いたにすぎず、根本的にLNG利用の削減が必要であることが明らかだ。「高効率化」「カーボンフリー燃料」などといった手段はLNG火力の延命につながるグリーンウォッシュに他ならない。また、燃料のライフサイクル排出量を示さなければ、環境負荷を正確に把握することができない。定量的なデータを示すべきである。

・英紙ガーディアン「Exported gas produces far worse emissions than coal, major study finds」(2024年10月4日)

・NPR「Natural gas can rival coal's climate-warming potential when leaks are counted」(2023年7月14日) ・スタンフォード大学「Methane emissions from U.S. oil and gas operations cost the nation $10 billion per year」(2024年3月13日)

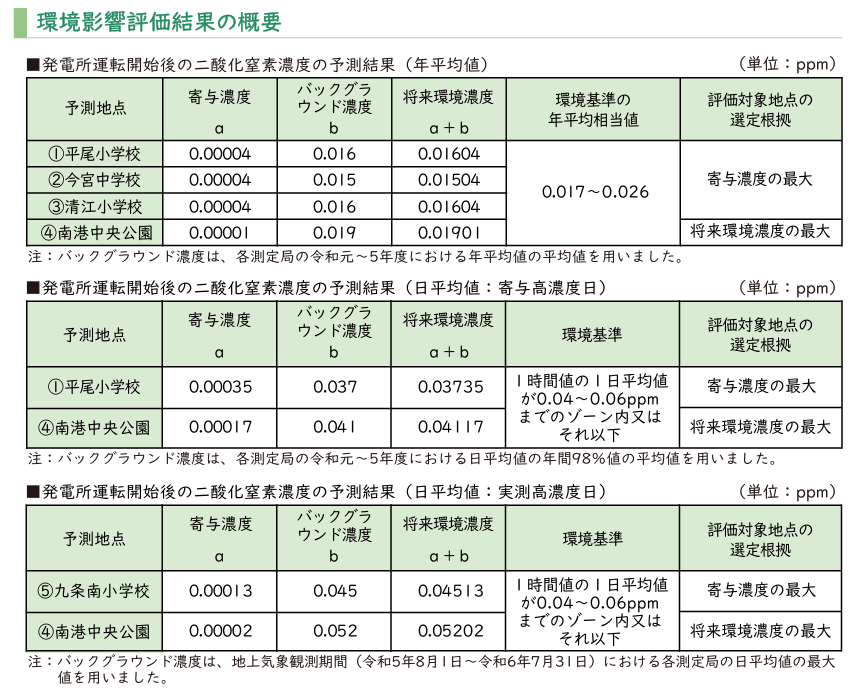

NO2のバックグラウンド濃度が高い場所に大規模固定排出源は不適切

環境影響評価準備書のあらまし(P.8)に記載されている発電所運転開始後の二酸化窒素濃度の予測結果(日平均値:寄与高濃度日)によれば、二酸化窒素のバックグラウンド濃度は、平尾小学校で0.037ppm、南港中央公園で0.041ppmとされている。環境基準は「1時間値の1日平均値が0.04〜0.06ppmのゾーン内又はそれ以下」とされており、南港中央公園はすでに環境基準の範囲内に達しており、平尾小学校についても基準直前の水準にある。

これらの地点は、子どもが長時間滞在する学校や、多数の市民が利用する公園といった場所であり、健康上の影響に脆弱な人々が曝露する可能性が高い場所である。発電所による寄与濃度自体は小さい値とされているが、バックグラウンド濃度が高い地点にさらに大規模な固定排出源を立地させることは、「環境の非悪化」に反する恐れがある。 したがって、本計画の立地は適切ではなく、追加的な大気汚染の負荷を避ける観点から、計画の見直しまたは中止が必要である。

本建設計画で検討されているカーボンフリー燃料やCCUSの問題 準備書内に重要な情報がない

準備書のあらまし(P.1)において、「ゼロカーボン燃料(水素・アンモニア)やCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:二酸化炭素回収・有効利用・貯留)などの最新技術の導入等により、南港発電所の更なる二酸化炭素排出量削減に努め、2050年のゼロカーボンを実現する考えです。」とある。

ゼロカーボン燃料とは具体的には水素を想定していると考えられるが、2023年時点で製造された低炭素水素等は水素全体の1%未満であり、カーボンフリーとは程遠い状況である。発電に必要な大量のグリーン水素が手に入る見込みもない。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、2022年1月に公表した報告書の中で、水素利用のあり方について「水素は製造、輸送、変換に多大なエネルギーが必要で、水素の使用がエネルギー全体の需要を増大させる。したがって、水素が最も価値を発揮できる用途を特定する必要がある。無差別的な使用は、エネルギー転換を遅らせるとともに、発電部門の脱炭素化の努力も鈍らせる。」と指摘している。鉄鋼や化学工業など高温の熱が必要な分野に限定して水素等を使用することが「脱炭素の取り組みにおける水素利用の定石」であると考えられている。

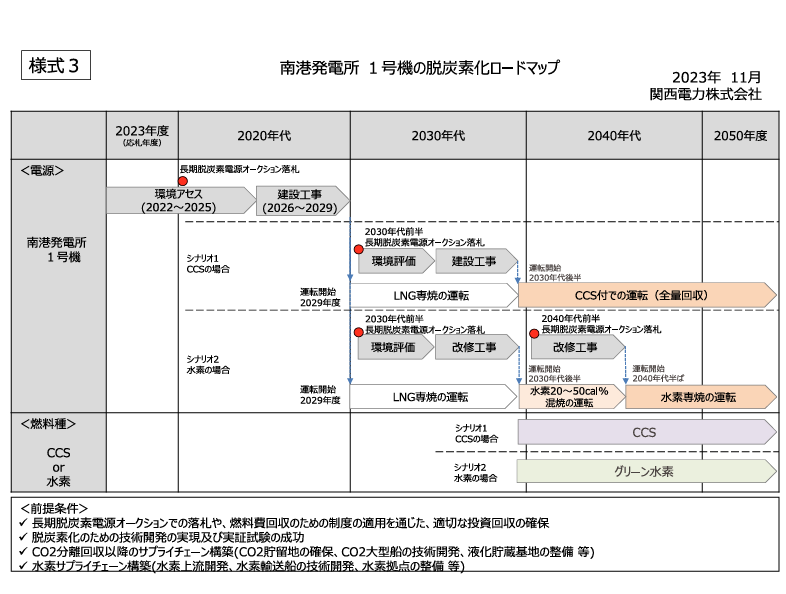

また、本計画は、長期脱炭素電源オークションにおいて落札されており、以下のロードマップを提出している。

南港発電所 1号機の脱炭素化ロードマップhttps://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/boshuyoukou_long/files/2023_kansaidenryoku_nankouhatsudensho1goki.pdf

2020年代から2040年代にかけては、引き続き化石燃料(LNG)の利用が続く計画となっている。LNGを利用するためのインフラや、将来のCCS設備への投資は、長期にわたる化石燃料依存を固定化(カーボンロックイン)させる可能性があり、より迅速な再生可能エネルギーへの移行を妨げる可能性がある。

CCSについても現実的には6割程度の回収にとどまり、大規模な貯留技術は開発途上である。また貯留先、貯留の見込みも示されておらず、対策として掲げるには、実効性が低いと受け取らざるを得ない。とりわけ、発電部門においては、再生可能エネルギーという代替手段が存在する。水素利用、CCUS等の技術を進めることは化石燃料火力を延命し、コスト増大につながる。

長期脱炭素電源オークション制度を活用していることから、本計画次第では消費者の負担増にもなりうる。上記の点を踏まえてこの計画の撤回を求める。

出典:国際エネルギー機関(IEA)「Global Hydrogen Review 2024」

説明会の開催回数が少ない

本計画に関する住民説明会は、大阪市で1回、堺市で1回の合計2回のみであった。これは、神戸製鋼の火力発電計画(石炭・130万kW)において神戸市内で3回、芦屋市で1回、計4回実施された事例と比較すると、著しく少ない回数にとどまっている。

(回数が多いから説明、環境配慮が十分になるかは一概には言えないことに留意が必要)

発電所の稼働による影響は立地自治体に限らず、周辺広域に及ぶ可能性がある。住民への説明の場が十分に確保されておらず、環境影響評価制度の趣旨に沿った説明姿勢であったか大いに疑問が残る。

大阪での説明会においては、アジア太平洋トレードセンター(ATC)のみで開催された。同会場は南港地区に位置し、市中心部や影響を受け得る広範な市域からは交通アクセスが容易ではない。公共交通ではニュートラムの乗り継ぎが必要であり、運賃も割高である。住民説明会の利便性が十分に確保されているとは言えない。

このように、開催回数の少なさに加え、会場設定が交通アクセスの悪い立地に限定されていることは、住民参加の機会を実質的に制約するものに他ならず、環境影響評価制度の趣旨に照らしても不適切である。より広範な市民に開かれた形で、アクセスしやすい会場を複数設定することが不可欠である。したがって、本準備書における説明会は、会場選定からのやり直しが必要と考える。

参考

気候ネットワーク「【ポジションペーパー】ガス火力の1000万kW新設計画は廃止すべき:第7次エネ基で脱火力に道筋を」(2024年10月7日)

「南港発電所更新計画に係る環境影響評価準備書」の公表及び縦覧について(関西電力HP)

南港発電所更新計画(大阪府HP)

南港発電所更新計画(大阪市HP)

お問い合わせ

本意見についてのお問い合わせは以下よりお願いいたします。

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

(京都事務所)〒604-8124 京都市中京区帯屋町574番地高倉ビル305号(→アクセス)

(東京事務所)〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目12番2号藤森ビル6B(→アクセス)

075-254-1011 075-254-1012 (ともに京都事務所) https://kikonet.org