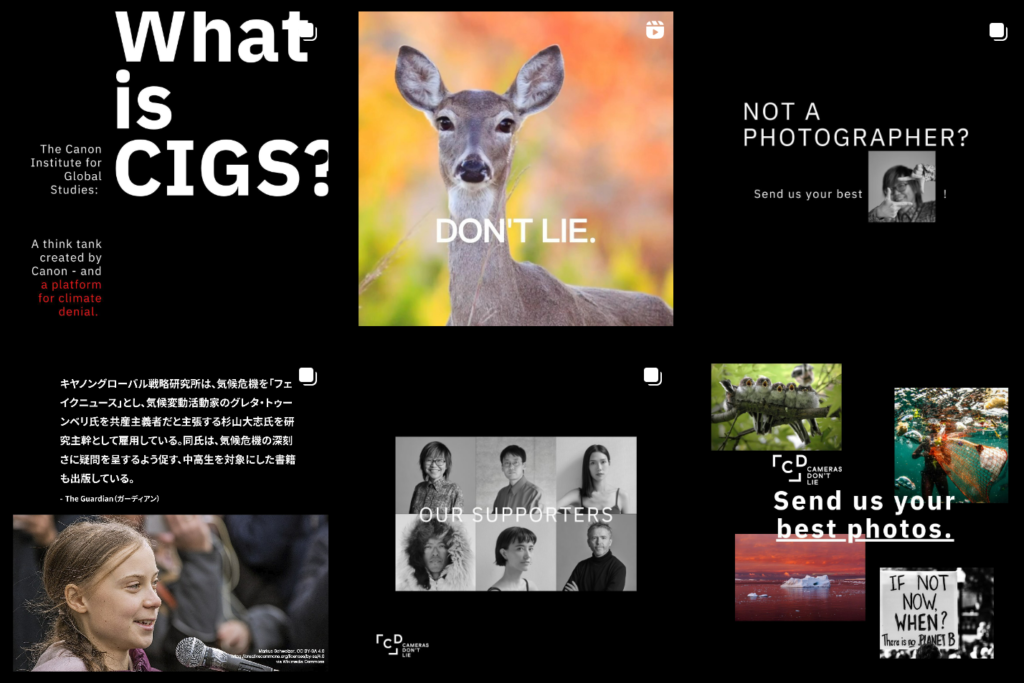

世界の気候変動を懸念する写真家と共にグローバル企業の社会的責任を追及するオーストラリアの団体「Action Speaks Louder」は今年2月、「CAMERAS DON’T LIE」(カメラは嘘をつかない)というキャンペーンを開始しました。

このキャンペーンは、世界的なカメラメーカー・キヤノンのシンクタンクである「キヤノングローバル戦略研究所」(以下、CIGS)が気候変動への懐疑論を広めていることを問題視したものです。

気候変動のリアルを写した写真を展示し多くの人々の声を集めることで、気候変動懐疑論に対してキヤノンにきちんと反対の姿勢を示すように求める目的があります。

キヤノングローバル戦略研究所は気候変動懐疑論を流布し続けている

気候変動は今や世界の各地で深刻な被害を及ぼし続けており、人間活動が地球温暖化を引き起こしていることは科学的にも「疑いの余地がない」とされています。

一方で、CIGSの研究主幹である杉山大志氏は、気候危機を「フェイクニュース」と呼び、地球温暖化は危険ではないと断言し気候危機の深刻さに疑問を持つよう子どもたちに勧める本を出版しています。

このことがガーディアン紙にも取り上げられ、杉山氏の主張は国際的に批判を呼びました。記事の中では、同研究所の海外の研究員も杉山氏の主張に対して「地球温暖化、気候変動やその影響について集められた証拠に明らかに反している」とコメントしています。

前述の本は、例えば第一章では「ホッキョクグマはじつは増えている」と主張しています。これを含む気候変動懐疑論者がよく提唱する「小ネタ」については、国立環境研究所の江守正多氏がこちらの記事でいくつか例を挙げて「チェリーピッキング」「藁人形論法」と解説しているので、ぜひお読みください。

また、温暖化懐疑論・対策不要論全般への科学的な反証については東北大学東北アジア研究センター/環境科学研究科教授の明日香壽川氏のこちらの記事がわかりやすく、おすすめです。

キヤノングローバル戦略研究所の影響力

世界的には気候変動の危機感が共有され、程度の差こそあれ脱炭素の必要性は認識されており、すでに企業の競争のルールにさえなっています。

そんな中、大手企業の名を冠した「シンクタンク」が気候変動懐疑論を流布し、それに影響を受けた人々や企業が気候変動への対策を遅らせるようなことがあれば、環境にとっても経済にとっても取り返しのつかないことになりかねません。

実際に杉山氏は政府の複数の審議会にも参加しており、地球温暖化の影響を軽視し、対策を遅らせるような発言を繰り返しています。杉山氏のこれまでの発言や出版物についてはAction Speaks Louderが詳しく調査しています。

また、CIGSで脱炭素政策を遅らせている人物は杉山氏だけではありません。同調査では、安倍政権以降、首相の側近やエネルギー政策担当の内閣官房参与として影響力をもつCIGS研究主幹・今井尚哉氏による発言も取り上げており、氏は従来より脱炭素政策に反対してきたと報告しています。

今回のキャンペーンはこのような気候変動懐疑論による悪影響を危惧して、キヤノンにCIGSへの支援の撤回と見解の不支持の公式表明を求めているのです。

キヤノンのレピュテーションリスク

キヤノンは、2030年の排出削減目標を従来の50%から約23%に大きく引き下げていることが昨年11月のTransition Asiaの調査で分かりました。この目標は競合他社よりも低く、レポートの中で「キヤノンはCIGSを通じて日本全体の前向きな動きを弱体化させることよりも、再生可能エネルギーの調達や送電網の脱炭素化に向けたロビー活動へシフトするべき」と指摘されています。

キヤノンはガーディアン紙の取材に対して、「CIGSは独立して運営される民間の非営利シンクタンクであり、同社の事業の一部ではない」と回答しています。しかし、CIGSがキヤノンの創立70周年を記念し設立されており、キヤノンの代表取締役会長兼社長CEOである御手洗冨士夫氏はCIGSの評議員会議長でもある以上、CIGSがこのような情報発信を繰り返していることに対するキヤノンの姿勢が問われています。

キヤノンはサステナビリティ推進本部を設置し、2030年のSDGsの達成や2050年のCO2排出ゼロを目指すとしています。ホームページでは「豊かな生活と地球環境が両立する社会」を実現するとして様々な取り組みが紹介されています。

このように持続可能性を目指す姿をアピールする一方で、2030年目標を引き下げたり、キヤノンの名前を冠するCIGSの情報発信を放置していては、グリーンウォッシュとの批判もまぬがれられないでしょう。

キヤノンは、気候変動対策に後ろ向きな企業として評価されることで発生するレピュテーションリスク※についても真剣に向き合うべきではないでしょうか。

※企業に関するネガティブな評価が広まった結果、企業の信用やブランド価値が低下し損失を被るリスク

カメラは嘘をつかない

CAMERAS DON’T LIEは、第一弾のキャンペーンとして、世界中から募集した気候変動の現状を伝える写真のコンテストを始めました。

ファイナリスト10名の発表はInstagramで始まっており、世界中の写真家たちのキヤノンへのメッセージが寄せられています。ヨセミテ国立公園で遭遇した山火事や、異常な高温によって白化した石垣島のサンゴ礁や、本来雪に覆われているレジャースポットが浸水する様子、石炭の採掘によって大きくえぐれたコロンビアの山など、世界各地の状況を切迫感をもって伝える写真が続々とアップされています。

最優秀賞は3月下旬に発表され、さらにニューヨークのタイムズスクエアのビルボードに掲載される予定です。

以下は、CAMERAS DON’T LIEのホームページからの引用です。

”私たちは、キヤノンが、政府への積極的な働きかけや企業理念である「共生」を通じて、気候変動対策の推進に大きな役割を果たすことができると信じています。

地球への愛とともに、私たちはキヤノンが行動を起こし、気候危機を逆転させるための闘いに参加することを求めます。私たちはキヤノンに対し、気候変動の科学を否定する研究主幹の出版物が撤回されるまで、CIGSへの支援を撤回し、同シンクタンクの反科学、化石燃料推進の見解を支持しないことを公式に表明するよう要請します。”

今回のキャンペーンは、カメラメーカーとしての存在感が大きいからこそ、キヤノンに変わってほしいという強い思いが込められているのです。

ぜひ、CAMERAS DON’T LIEのInstagramをフォローして、世界中の気候危機のリアルを知ってください。

また、Action Speaks Louderの署名キャンペーンに参加することで、キヤノンに変化を促すこともできます。

終わりに

気候変動がいま世界の各地でどのように発生しているか事実を記録し伝えるために、カメラがとても役立つツールであることは間違いありません。企業が見せかけの持続可能性をうたうことができても、カメラは気候変動のリアルを写し、世界に迫っている危機を伝え続けています。

これを単なるネガティブキャンペーンとしてではなく、変革の機会としてキヤノンが認識し、今こそ気候変動懐疑論に立ち向かう姿勢を明らかにしてくれることを願ってやみません。

また、気候変動について、色んな人が色んなことを言っていて何を信じればいいのかわからない!という方にぜひ参考にして頂きたい考え方に、「科学を共通言語にする」というものがあります。気候アクションガイドで紹介する「気候アクションのための5つのアティチュード(心構え)」には、以下のように書いています。

”気候変動についての情報があふれています。その中には、おかしなデータや誤った思い込みもあります。私たちは、頼りになる情報を見極めなければなりません。 大切なのは「科学」です。気候変動を専門とする科学者が繰り返し検証を重ねて導き出した結論は信頼性が高いといえます。

例えば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC) の第6次評価報告書(第1作業部会)は、66カ国の234人の科学者が執筆に関わり、査読を繰り返し、専門家や政府による78,007 ものコメントを踏まえてまとめられたもの。 世界で最も信頼性の高いIPCCの科学を気候アクションの共通言語にしましょう。”

目の前の情報が正しいかどうかを普通の人が判断するのは、一般的に非常に難しいです。気候変動にまつわる情報については、IPCC※のような機関や気候科学者からの情報をみるようにしましょう。怪しい情報に出会った際には、いつでも「科学を共通言語にする」ことに立ち返ることが必要です。

※日本語での概要はこちらもご参考にしてください

この記事を書いた人

最新の投稿

活動報告2024年11月14日地球沸騰化の時代にガス火力の新設?愛知県知多市での計画に中止の声を

活動報告2024年11月14日地球沸騰化の時代にガス火力の新設?愛知県知多市での計画に中止の声を スタッフの日々2024年3月4日日本最大級の石炭火力を見学してきました in 愛知

スタッフの日々2024年3月4日日本最大級の石炭火力を見学してきました in 愛知 スタッフの日々2023年12月27日気候変動は子どもの権利とどんな関係がある?- 国連が各国に対策を求める

スタッフの日々2023年12月27日気候変動は子どもの権利とどんな関係がある?- 国連が各国に対策を求める お知らせ2023年3月16日キヤノンは気候変動懐疑論に立ち向かえるか 気候変動をテーマにした写真コンテストで問題提起

お知らせ2023年3月16日キヤノンは気候変動懐疑論に立ち向かえるか 気候変動をテーマにした写真コンテストで問題提起